Архив новостей: Новости

Защищено: Недельный мини-курс по ультразвуку

Опрос

Тест

АКЦИИ

Информация об оплате

Изучение противогрибковой эффективности дымовой шашки MycetoDez

Т. Х. Измайлов, директор ТОО «Казфармаком», Казахстан

Применение эффективных средств дезинфекции является одной из важных задач обеспечения биологической безопасности птицеводческих хозяйств. В статье приведены результаты изучения эффективности противогрибкового препарата MycetoDez в опытах in vitro и при производственных испытаниях.

В структуре микробиоценоза животноводческих помещений значительную долю занимают грибковые микроорганизмы, в основном – плесени.

Подобно дрожжам и бактериям плесени и их споры распространены повсеместно и могут вызывать специфические заболевания у животных, птиц, рыб, пчел, растений и человека. Многие микозы инфекционны, а некоторые из них – контагиозны и представляют опасность. К наиболее значимым возбудителям относят такие грибки, как Penicillium chysogenum Thom., P. brevicompactum Dierckx, Aspergillus niger v. Thiegh., A. flavus Lk., Aspergillus fumigatus, Stachybotrys chartarum (Ehrenb) и S. hunghes, которые вызывают аллергию и респираторные заболевания [4].

Aspergillus fumigatus – возбудитель довольно часто встречающихся инфекций легких у птиц, однако и у человека случаи заболевания аспергиллезом не так уж редки [3]. Эти грибки содержатся в заплесневелом сене, опилках, соломе, зерне, мякине, отрубях, жмыхе, комбикормах, а также на стенах и оборудовании при повышенной влажности. Аспергиллезу подвержены все птицы, причем в любом возрасте. Аспергиллы могут поражать даже эмбрион. Обычно это происходит, если для инкубации используют яйца с грязной скорлупой, либо яйца мытые, но мытые с нарушениями правил дезинфекции. У молодняка птиц аспергиллез проявляется в возрасте 3–4 недель. При остром течении смертность достигает 50 %, причем птица погибает в течение 2 суток. Взрослые куры переносят аспергиллез легче, хотя и у них отмечаются снижение продуктивности, слабость, истощение. Переболевшая птица становится хроническим носителем спор. Такие разновидности аспергиллеза, как аспергиллезный энцефалит и менингит, почти в 100 % случаев дают летальный исход [2, 5].

Наряду с возможным провоцированием заболевания патогенные грибки вырабатывают токсины, что является одной из наиболее экономически значимых проблем современного птицеводства. Птицы высокопродуктивных пород птицы чрезвычайно чувствительны к микотоксинам. Потребление слабо контаминированных микотоксинами кормов в течение продолжительного периода, не всегда вызывает проявление очевидных клинических признаков токсичного поражения, но, безусловно, приводит к снижению продуктивности.

Отрицательное воздействие микотоксинов на птиц проявляется в понижении естественной резистентности и иммунного статуса, что ведет к задержке роста и развития организма. Задержка роста происходит из-за подавления синтеза белков и деструкции аминокислот. Организм птицы при дезактивации микотоксинов использует свободные аминокислоты плазмы крови в качестве источника энергии. В результате возникает дисбаланс аминокислот в крови, что приводит к торможению синтеза белка, к снижению выработки антител и, как следствие, к понижению резистентности организма [1].

В литературе имеются данные о применении пробиотических микроорганизмов для профилактики и уменьшения негативного влияния микотоксинов на птицу [1], однако эффективных методов лечения и профилактики заболеваний, вызванных патогенными грибками, на сегодняшний день нет.

Наиболее оправданныйметод борьбы с патогенными микроорганизмами – дезинфекция животноводческих помещений.

С учетом вышесказанного актуальной задачей является разработка препаратов, оказывающих фунгицидное и/или фунгистатическое действие, с целью применения их для дезинфекции животноводческих помещений.

В ТОО «Казфармаком» разработан термовозгонный дезинфицирующий противогрибковый препарат шашка дымовая MycetoDez, где в качестве активно действующего вещества выступает энилконазол – синтетическое антимикотическое средство. Ингибируя биосинтез эргостерина, триглицеридов и фосфолипидов, данное средство вызывает губительное действие в отношении патогенных грибов.

Фунгицидную активность противогрибкового препарата MycetoDez изучали на эталонных штаммах Candida albicans ATCC 10231 и Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 методом двукратных разведений в микропробирках типа Eppendorf согласно CLSI M38-2A [6]. Для тестирования использовали бульон и агар Сабуро.

Суспензию тест-штаммов микроорганизмов готовили непосредственно перед проведением исследования. Для исследования брали только культуры в экспоненциальной фазе роста. Окончательная концентрация суспензии тест-штаммов составляла ~ 5×106 КОЕ/мл. Исследуемые концентрации препарата – от 2 000 до 0,125 мкг/мл. Та концентрация, которая приводила к полному отсутствию роста тест-штаммов, принималась за минимальную фунгицидную активность. Контролем служил рост тест-штамма без препарата.

Микробиологический мониторинг воздуха производственных помещений до и после применения MycetoDez определяли в инкубаторах птицеводческого хозяйства АО Алатау-Кус.

Санацию инкубаторов MycetoDez проводили методом термической возгонки препарата: шашки MycetoDez равномерно размещали в разных частях инкубатора на несгораемой поверхности и поджигали бытовой спичкой. При использовании термовозгонной композиции образовывался аэрозоль серо-молочного цвета с характерным запахом костра. Препарат применяли согласно рекомендуемым дозировкам – 1 флакон на 50 м2. Обработка проводилась однократно. Пробы воздуха для бактериологического контроля отбирались через 30 минут (инкубатор № 2) после дезинфекции и через 12 часов (инкубатор № 1), с помощью портативного прибора для микробиологического контроля воздуха AirPort MD8 (Sartorius). Отбор воздуха осуществлялся через фильтры из желатина с диаметром пор 0,22 мкм в течение 5 мин со скоростью потока воздуха 50 л/мин с последующим нанесением проб на чашки Петри, содержащие питательный агар Сабуро. Среды с фильтрами помещали в охладительный термостат (Binder KT115) на 5 суток при температуре 22 ±1 ºС. Предварительный подсчет выросших колоний производили через 72 ч, окончательный – через 120 ч. Производился подсчет общего числа выросших КОЕ на агаре.

Расчет концентрации микроорганизмов (Х, КОЕ/м3), производили по формуле

(1)

(1)

где N – количество колоний, выросших на чашке; 1000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха; V – объем отобранной пробы воздуха, дм3.

В результате определения in vitro эффективности противогрибкового препарата MycetoDez было установлено, что данный препарат обладает фунгицидной активностью по отношению к тест-штамму как Candida albicans ATCC 10231, так и Aspergillus brasiliensis ATCC 16404. Наиболее выраженный фунгицидный эффект отмечен в отношении Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, для которого фунгицидная концентрация составила 8,0 мкг/мл. В отношении Candida albicans концентрация была вдвое выше – 16,0 мкг/мл, что также указывает на достаточно высокую фунгицидную активность.

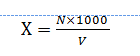

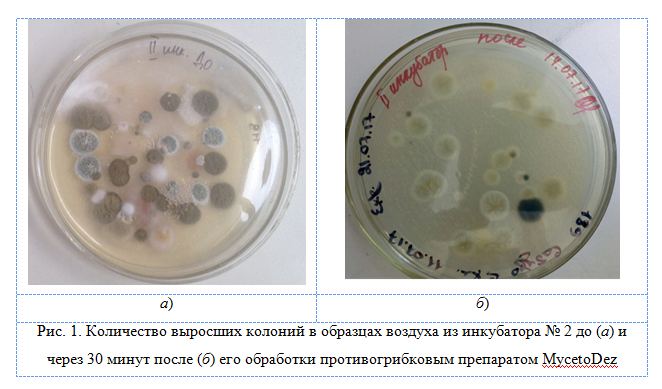

Результаты изучения противогрибковой активности препарата MycetoDez при производственных испытаниях представлены в табл. 1 и 2 и на рис. 1 и 2.

Таблица 1. Количество КОЕ в образцах воздуха до и через 30 минут после обработки помещения MycetoDez

| Место забора воздуха | До обработки | После обработки |

| Инкубатор № 2 | 52 КОЕ/чашка | 23 КОЕ/чашка |

| 208 КОЕ/м3 | 92 КОЕ/м3 |

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, через 30 мин после обработки инкубатора № 2 патогенных грибков в пробах воздуха выявлено на 55 % меньше.

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, через 30 мин после обработки инкубатора № 2 патогенных грибков в пробах воздуха выявлено на 55 % меньше.

Таблица 2. Количество КОЕ в образцах воздуха до и через 12 часов после обработки помещения MycetoDez

| Место забора воздуха | До обработки | После обработки |

| Инкубатор № 1 | 43 КОЕ/чашка | 2 КОЕ/чашка |

| 172 КОЕ/м3 | 8 КОЕ/м3 |

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, через 12 ч после обработки инкубатора № 1 патогенных грибков в пробах воздуха выявлено на 95 % меньше.

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, через 12 ч после обработки инкубатора № 1 патогенных грибков в пробах воздуха выявлено на 95 % меньше.

Таким образом, результаты производственных испытаний показали, что применение дезинфицирующего противогрибкового препарата MycetoDez в помещениях инкубатора эффективно препятствует росту плесневых грибов.

Дезинфицирующее средство шашка дымовая MycetoDez, обладает противогрибковой активностью в отношении плесневых грибков как в опытах in vitro, так и в производственных испытаниях.

Фунгицидные свойства препарата MycetoDez сохраняются на высоком уровне вплоть до 12 ч с момента проведения дезинфекции, приводя к 95 % гибели патогенных микроорганизмов.

Результаты изучения специфической антимикотической активности противогрибкового препарата MycetoDez свидетельствуют о перспективности его дальнейшего исследования на предмет использования в качестве фунгицида в ветеринарии и/или медицине.

Библиографические ссылки

1. Возможности применения пробиотиков в птицеводстве / Гиндуллин А. И. [и др.] // Ветеринарная микология. 2014. Т.13. С. 362–367

2. Исабаев А. Ж., Орынтаева М. Д. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции птицеводства: учеб-метод. пособие. Костанай, 2016. 120 с.

3. Каштанов А. В. Фунгицидная активность метацида // Успехи медицинской микологии. 2003. Т.1, № 1. С. 98–100.

4. Лихачев А. Н. Оппортунистическая микобиота помещений // Успехи медицинской микологии. 2003 Т. 1, № 1. С. 194–195.

5. Паразитарные и грибковые заболевания кур / Зооинженерный факультет МСХА. URL: http://www.activestudy.info/parazitarnye-i-gribkovye-zabolevaniya-kur/ (дата обращения: 18.09.2017 г.)

6. M38-2A «Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi». Ed. 2. Vol. 28, № 16 / CLSI. Wayne, 2008. 52 р.

Политика персональных данных

Правила конфиденциальности и защиты персональных данных

ООО «Уралбиовет-Консалтинг»

ИНН 6661091150 КПП 667101001

ОГРН 1026605248955

Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.112 а

Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатываются в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.

1. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки товара.

2. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Посетитель Сайта/Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств перед Посетителем Сайта/ Покупателем в рамках купли-продажи товаров, продвижения Продавцом товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара Покупателям, проведение розыгрышей призов среди Посетителей Сайта/ Покупателей, контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/ Покупателя, а также качества услуг, оказываемых Продавцом.

3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя/Покупателя с его согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем информирования Продавца о своем отказе посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес Продавца: konsulting@ubvk.ru. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя/Покупателя о заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем/Покупателем.

5. Продавец вправе:

• отстаивать свои интересы в суде;

• предоставлять персональные данные Пользователя/Покупателя третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);

• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством;

• использовать персональные данные Пользователя/Покупателя без его согласия, в случаях предусмотренных законодательством.

7. Пользователь/Покупатель имеет право:

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Продавцом и источник их получения;

• получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

• обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных;

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

8. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта ubvk.ru. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

9. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.

10. Настоящие Правила подлежат изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

11. Настоящие Правила являются внутренним документом Продавца ООО «Уралбиовет-Консалтинг» и подлежат размещению на официальном сайте ubvk.ru.

Структурные перестройки кожного покрова у кроликов породы советская шиншилла под влиянием антиоксиданта Эмисел

Структурные перестройки кожного покрова у кроликов породы советская шиншилла под влиянием антиоксиданта Эмисел

А. В. Сауткин, кандидат биологических наук, и.о. председателя Комитета ветеринарии города Москвы, Москва,

Т. В. Курмакаева, кандидат биологических наук, доцент кафедры организации ветслужбы и инноваций Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, Москва,

Е. А. Тинаева, доктор биологических наук, профессор, начальник научно-исследовательского отдела, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина, Москва

Современное развитие и совершенствование кролиководства ориентируется на фермерские хозяйства, что обусловлено скороспелостью кроликов: в относительно короткие сроки мы получаем прекрасное диетическое мясо, имеющее богатый аминокислотный и жирно-кислотный состав и могущее удовлетворить потребности самого привередливого потребителя. Но нельзя упускать и то обстоятельство, что от кроликов мы получаем еще и шкурки.

В настоящее время актуален поиск путей повышения не только мясной продуктивности кроликов, но и качественных показателей получаемого шкуркового сырья. Под влиянием биологически активных веществ (антиоксидантов), стимулирующих в организме ростовые и метаболические процессы, у зверей происходят и структурные перестройки кожного покрова, что важно для товароведения и технологии животного сырья.

В нашем исследовании изучалось действие антиоксиданта Эмисел на качественные показатели шкурковой продукции.

Эмисел – комплексный препарат, состоящий из двух антиоксидантов, широко известных в ветеринарной практике, эмицидина и селекора. Данный препарат способен связывать свободные радикалы, что обусловливает его ярко выраженные антиоксидантные и антигипоксантные свойства, важные для животного, подвергающегося стрессам. Помимо этого Эмисел устраняет в организме животных дефицит важного микроэлемента – селена. По степени опасности Эмисел относится к 3-му классу, так как он не обладает аллергенными, тератогенными свойствами, не накапливается в организме, как аналог естественных метаболитов, и органично встраивается в обменные процессы.

Биологическое действие Эмисела мы изучали на 30 кроликах породы советская шиншилла, содержавшихся в одинаковых условиях кролиководческой фермы и подобранных по принципу аналогов с учетом массы, пола и возраста.

Всех животных распределяли на 3 группы:

–группа 1 – кролики, служившие контролем;

–группа 2 – кролики, помимо основного рациона получавшие перорально Эмисел в дозе 20 мг на одно животное с 45-дневного возраста в течение 14 дней;

–группа 3 – кролики, помимо основного рациона получавшие перорально Эмисел с 75-дневного возраста в течение 14 дней.

Схема эксперимента представлена в табл. 1.

Таблица 1. Схема эксперимента по изучению действия на кроликов антиоксиданта Эмисел

| Группа | Количество животных в группе | Средняя масса животных на начало опыта, кг | Условия кормления |

| 1 (контрольная) | 10 | 1,05 ±0,03 | Основной рацион |

| 2 (опытная) | 10 | 1,08 ±0,03 | Основной рацион + Эмисел в дозе 20 мг на одно животное в течение 14 дней

с 45-дневного возраста |

| 3 (опытная) | 10 | 1,09 ±0,02 | Основной рацион + Эмисел в дозе 20 мг на одно животное в течение 14 дней

с 75-дневного возраста |

Убой задействованных в эксперименте кроликов проводили при достижении ими 130-дневного возраста, шкурку снимали согласно требованиям нормативных документов и определяли ее характеристики. Одними из базовых показателей, отображающих морфологические свойства шкурки кролика, являются планиметрические данные (длина и ширина шкурки; (рис. 1), ее площадь и масса (табл. 2).

Рис. 1. Шкурки кроликов, подготовленные для определения планиметрических данных

Рис. 1. Шкурки кроликов, подготовленные для определения планиметрических данных

Таблица 2. Макроморфологическая характеристика шкурок кроликов, задействованных в эксперименте

| Группа | Длина, см | % к контролю | Ширина, см | % к контролю | Площадь, см2 | % к контролю | Масса обезжиренных шкурок, г | % к контролю |

| 1 (контрольная) | 54,5 ±4,1 | – | 12,5 ±0,4 | – | 681,3 ±24,3 | – | 430,1 ±12,6 | – |

| 2 (опытная) | 57,4 ±3,5 | 105,3 | 13,5 ±0,3 | 108,0 | 774,9*±26,1 | 113,7 | 385,2* ±10,3 | 89,6 |

| 3 (опытная) | 53,3 ±2,5 | 97,7 | 12,3 ±0,5 | 98,4 | 655,6 ±31,5 | 96,2 | 390,4* ±16,2 | 90,8 |

*р ≤ 0,05.

Как следует из полученных данных, длина шкурок в группе 2 превысила длину контрольных образцов на 5,3 %, а в группе 3, наоборот, уменьшилась на 2,3 % относительно контроля. Аналогичная картина наблюдалась и при определении ширины шкурок: в группе 2 она превосходила контроль на 8,0 %. Соответственно по площади шкурок, которую получали при простом умножении длины на ширину (по ГОСТу), наименьшие значения отмечены в группе 3, в группе 2 этот показатель превышал контрольный на 13,7 %. Наибольшая площадь шкурок зарегистрирована в группе 2.

При взвешивании обезжиренных шкурок максимальный вес получен в группе 1 (контрольной), минимальный – в группе 2.

Для изучения влияния Эмисела на морфологию кожного покрова кроликов от животных всех групп отбирали образцы из области огузка и подвергали их гистологическим исследованиям по классическим методикам. Кроме того, проводили морфометрию структур кожного покрова. В результате у кроликов, выращенных с добавкой Эмисела, был выявлен комплекс морфологических перестроек кожного покрова, затрагивающий, как структурные составляющие кожи, так и ее производные.

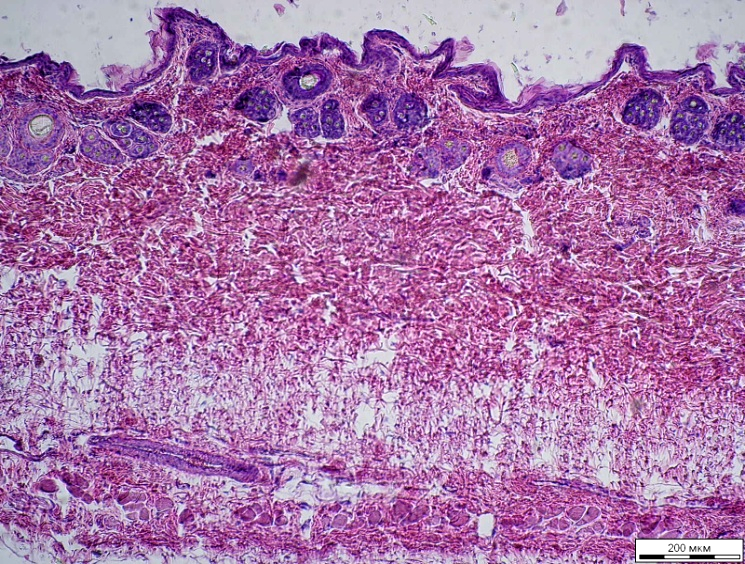

При анализе препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, установлено, что кожный покров у кроликов породы советская шиншилла, как и у всех животных, подразделяется на эпидермис и дерму (рис. 2). При этом эпидермис окрашивается в фиолетовый цвет, в то время как дерма – в розовый. Отчетливо видно, что эпидермис имеет складчатый рельеф с возвышениями и углублениями в сторону подлежащего дермального слоя и четко контактирует с сосочковым слоем дермы.

Рис. 2. Общий вид кожного покрова кролика породы советская шиншилла. Продольный срез, окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15

Рис. 2. Общий вид кожного покрова кролика породы советская шиншилла. Продольный срез, окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15

У кроликов групп 2 и 3 установлено уменьшение толщины эпидермиса, что может определять густоту волосяного покрова (табл. 3).

Таблица 3. Толщина эпидермиса у задействованных в эксперименте кроликов и ее соотношение к количеству волос в пучке

| Группа | Толщина эпидермиса, мкм (М ±m) | % к контролю | Количество волос

в пучке, шт (М ±m) |

% к контролю |

| 1 (контрольная) | 30,7 ±1,6 | – | 15,2 ±0,7 | – |

| 2 (опытная) | 27,6* ±1,2 | 89,9 | 19,1* ±0,3 | 125,7 |

| 3 (опытная) | 27,7 ±1,0 | 90,2 | 16,4* ±0,3 | 107,9 |

*р ≤ 0,05.

Анализ морфометрических показателей категорий волос свидетельствует, что препарат инициирует процессы закладки волосяных фолликулов, это выражается в увеличении густоты волосяного покрова на аналогичной площади гистологического среза у кроликов группы 2 по сравнению с контрольными аналогами.

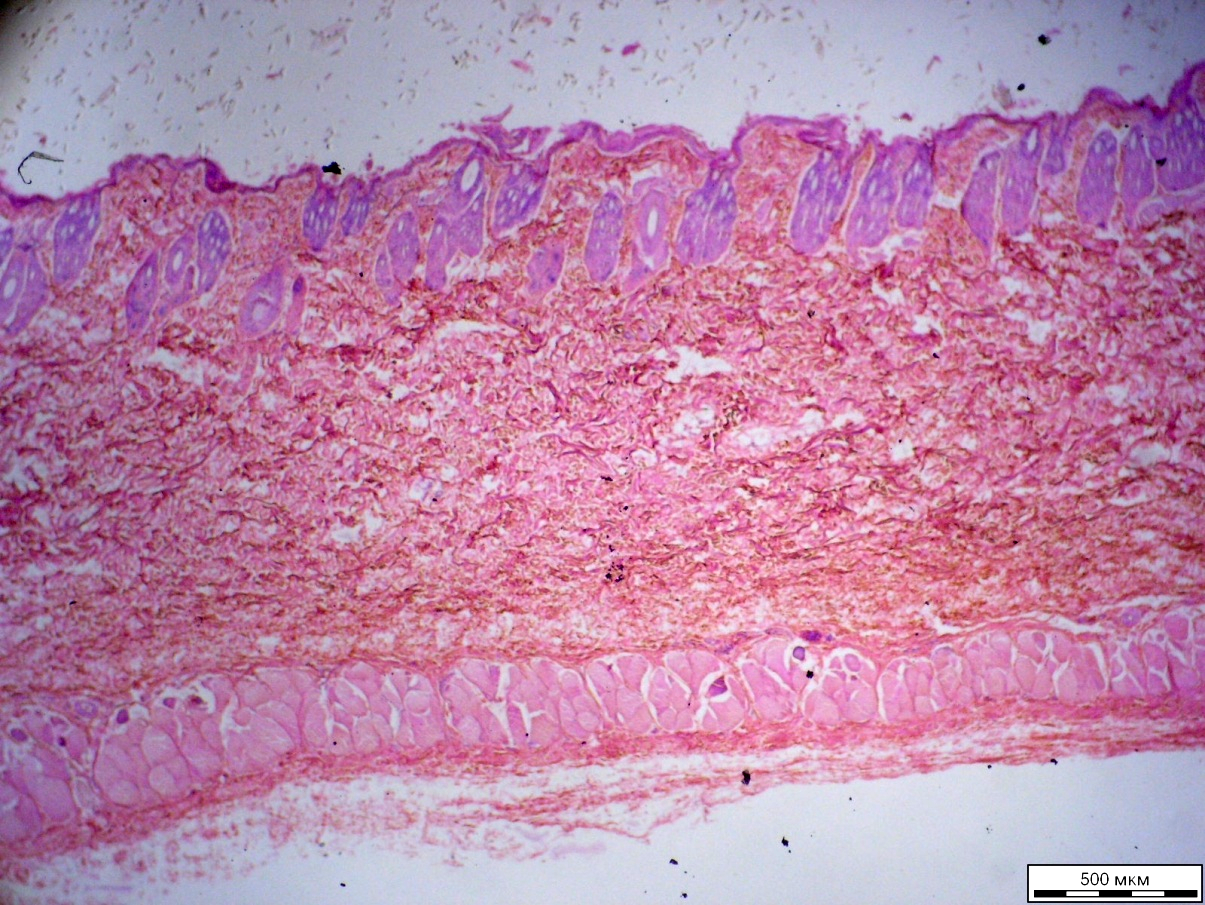

Дерма четко подразделяется на сосочковый (трофический) и сетчатый (механический) слои во всех исследованных шкурках (рис. 3, 4), при этом в шкурках кроликов, получавших Эмисел, выявлено утолщение механического слоя, в связи с чем можно предположить, что по сравнению с контрольными шкурками в опытных усиливаются прочностные свойства кожного покрова (и впоследствии – полуфабриката) (см. рис. 4); (табл. 4).

| Рис. 3. Сетчатый слой дермы. Окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15 | Рис. 4. Сосочковый слой дермы.

Окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15 |

Таблица 4. Таблица слоев дермы у задействованных в эксперименте кроликов и отношение ее к общей толщине кожного покрова

| Группа | Толщина сосочкового слоя, мкм (М ±m) | % к контролю | Толщина сетчатого слоя, мкм (М ±m) | % к контролю |

| 1 (контрольная) | 449,8 ±28,1 | 100 | 774,7 ±24,9 | 100 |

| 2 (опытная) | 409,5 * ±26,3 | 91,0 | 821,3* ±15,3 | 106,1 |

| 3 (опытная) | 419,3* ±26,9 | 93,2 | 804,4* ±22,2 | 103,8 |

*р ≤ 0,05.

Приведенные в табл. 4 данные указывают на достоверные изменения соотношения слоев в дерме у кроликов, испытавших влияние Эмисела в период либо технологических стрессов, либо активной закладки волосяных фолликулов. Согласно данным морфометрии толщина сосочкового слоя дермы уменьшилась по сравнению с контролем на 9,0 % в группе 2 и на 6,8 % в группе 3.

При морфометрии сетчатого слоя дермы отмечены следующие структурные перестройки: толщина этого слоя у кроликов группы 2 увеличилась на 6,1 %, а у кроликов группы 3 – на 3,8 % по сравнению с контролем.

Общая толщина кожного покрова кроликов представлена на рис. 5 и в табл. 5.

| Рис. 5. Общая толщина кожного покрова кроликов. Окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15 |

Анализируя данные табл. 5, можно отметить, что показатель суммарной толщины кожного покрова шкурок кроликов группы 2 на 4,2 % превышает контрольный показатель. В группе 3 данный показатель достоверно от контрольного не отличается.

Таблица 5. Общая толщина кожного покрова шкурок задействованных в эксперименте кроликов

| Группа | Общая толщина, мкм

(М ±m) |

% к контролю |

| 1 (контрольная) | 1255,2 ±64,2 | 100,0 |

| 2 (опытная) | 1298,2* ±34,4 | 104,2 |

| 3 (опытная) | 1251,6 ±50,8 | 99,7 |

*р ≤ 0,05.

При микроскопическом исследовании образцов кожи установлено наличие у кроликов дополнительного слоя кожи – соединительнотканной мышечной пластины (рис. 6).

| Рис. 6. Соединительнотканная мышечная пластина в коже кролика. Окраска гематоксилином и эозином. Об. × 10, ок. 15 |

Дополнительный слой кожи кроликов группы 2 в количественном отношении увеличился, что можно оценивать как положительный эффект, поскольку нельзя исключить его активного участия в терморегуляции (табл. 6).

Таблица 6. Соединительнотканная мышечная пластина в коже кроликов

| Группа | Общая толщина пластины, мкм (М ±m) | % к контролю |

| 1 (контрольная) | З12,4 ±12,2 | 100 |

| 2 (опытная) | 345,1* ±14,4 | 110,5 |

| 3 (опытная) | 310,7 ±15,8 | 99,5 |

*р ≤ 0,05.

Проведенные исследования позволили сделать заключение о благоприятном влиянии биостабилизирующего препарата Эмисел на морфофункциональный статус кожно-волосяного покрова кроликов, что подтверждается комплексом выявленных перестроек, направленных на улучшение товарно-технологических показателей получаемой шкурковой продукции. Это позволяет рекомендовать использование в кролиководстве препаратов антиоксидантного действия.

ОСНОВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

(ЭКСТРЕННЫЕ И ПЛАНОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ).

Последовательность проведения вебинаров

Хирургические вмешательства при некоторых заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Основные заболевания панкреатогепатобилиарной зоны. Острый панкреатит. Тактика лечения. Хирургические вмешательства.

Заболевания печени. Основные хирургические вмешательства.

Болезни желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Хирургические пособия.

Хирургическое лечение инфекционных гастроэнтероколитов. Возможно ли это?

Планы вебинаров:

Хирургические вмешательства при некоторых заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Хроническая почечная недостаточность. Всегда ли этот диагноз является фатальным? Варианты консервативного и хирургического лечения.

План вебинара

- ХПН. Этиология и патогенез.

- Клиника.

- Диагностика

- Лабораторная

- Рентгенисследования

- УЗИ

- Дифференциальная диагностика

- Лечение

- Консервативное

- Хирургическое

- Травмы мочевого пузыря, почек. Принципы обработки ран и дренирования брюшной полости

- МКБ (обычная и эндоскопически ассистированная цистолитотомия; перинеальная пластика уретры, профилактика и лечение осложнений)

- Транспозиция мочеточников

- Эктопия мочеточников

- Неопластические заболевания мочевыводящих путей

- Блуждающая почка

Поликистоз почек

- Поликистоз почек – определение, этиология и патогенез

- Клинические проявления

- Диагностика

- Лабораторная диагностика

- УЗИ

- Рентгенисследования

- КТ

- Лечение

- Консервативное

- Хирургическое

- Патогенетическое обоснование хирургического вмешательства

- Техника оперативного лечения (капсулоэктомия, санация кист, дренирование забрюшинной клетчатки)

- Прогноз

Основные заболевания панкреатогепатобилиарной зоны. Острый панкреатит. Тактика лечения. Хирургические вмешательства.

Панкреатогепатобилиарная зона. Анатомические и физиологические особенности. Острый панкреатит. Оправдано ли применение антиферментных препаратов? Тактика лечения.

План вебинара

- Введение. Панкреатогепатобилиарная зона. Анатомические и физиологические особенности.

- Панкреатиты. Определение и классификация.

- Острый панкреатит.

3.1 Классификация острых панкреатитов

- Отечная форма

- Панкреонекроз

- Жировой

- Геморрагический

- Гнойно-некротический

3.2 Клиническая симптоматика

3.3 Диагностика

- Лабораторная

- Инструментальная

3.4 Дифференциальная диагностика

- Принципы лечения

- Консервативное

- Хирургическое (обособленное и комплексное)

- Интраоперационная блокада поджелудочной железы

- Холецистостома

- Назогастральная и трансректальная интубация кишечника

- Особенности дренирования брюшной полости

- Управляемая лапаростома («молния» в лапаротомной ране)

- Эфферентные методы детоксикации

- Плазмаферез

- Гемосорбция

Перитонеальный диализ

Заболевания печени. Основные хирургические вмешательства.

Тактика лечения заболеваний панкреато-гепатобилиарной зоны

у мелких домашних животных. Основные заболевания печени.

План вебинара.

- Основные анатомо-физиологические особенности органа.

- Патофизиология и патогенез нарушений функций органа

- Основные заболевания печени

- Клинические проявления

- Диагностика

- Лабораторная.

- Рентгендиагностика

- УЗИ

- Биопсия печени

- Принципы консервативного лечения

- Хирургическое лечение патологии печени

- Травма печени (ургентная диагностика, хирургическая тактика, технические аспекты оперативных вмешательств)

- Принципы хирургии печени (резекция, лобэктомия, симультанные операции)

- Портокавальный шунт (этиопатогенез, диагностика, лечение)

- Особенности хирургического лечения неопластических заболеваний

- Послеоперационный период и прогнозы

Болезни желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Хирургические пособия.

Тактика лечения заболеваний панкреато-гепатобилиарной зоны. Заболевания желчевыводящих путей.

План вебинара.

- Основы анатомии и патофизиологии желчевыводящих путей (ЖВП)

- Этиология и патогенез заболеваний ЖВП

- Классификация

- Клиника и диагностика

- Лабораторные методы исследования

- Рентгенологические

- Ультрасонография желчевыводящих путей

- Тактика лечения (консервативное, хирургическое)

- Консервативное лечение

- Активно-выжидательная тактика

- Хирургическое лечение

- Оперативные вмешательства при заболеваниях ЖВП

- Холецистостома

- Холецистэктомия

- Холецистодуоденальный анастомоз

- Дренирование желчевыводящих путей

- Послеоперационное лечение. Прогнозы.

Хирургическое лечение инфекционных гастроэнтероколитов. Возможно ли это?

Хирургическое лечение гастроэнтероколитов инфекционной этиологии. Кто бы мог подумать?

План вебинара.

- Всегда ли вы уверены в своем диагнозе?

- Сложности при интерпретации клинических проявлений.

- Диагностика.

- Лабораторные методы исследования

- Рентгенологические исследования

- Ультрасонографическое исследование

- Общепринятая тактика лечения инфекционных гастроэнтероколитов

- Что можно сделать в случае диагностической ошибки.

- Патогенетическое обоснование хирургического лечения инфекционных гастроэнтероколитов.

- Принципы и основные этапы хирургического вмешательства.

- Интраоперационная пролонгированная антибактериальная блокада мезентериальных лимфоузлов.

- Интубация кишечника

- Дополнительные методы детоксикации и этиопатогенетической терапии.

- Прогноз.